La course a la modernite tra Haussmann e la ferrovia: quando Parigi e Berlino cambiarono volto

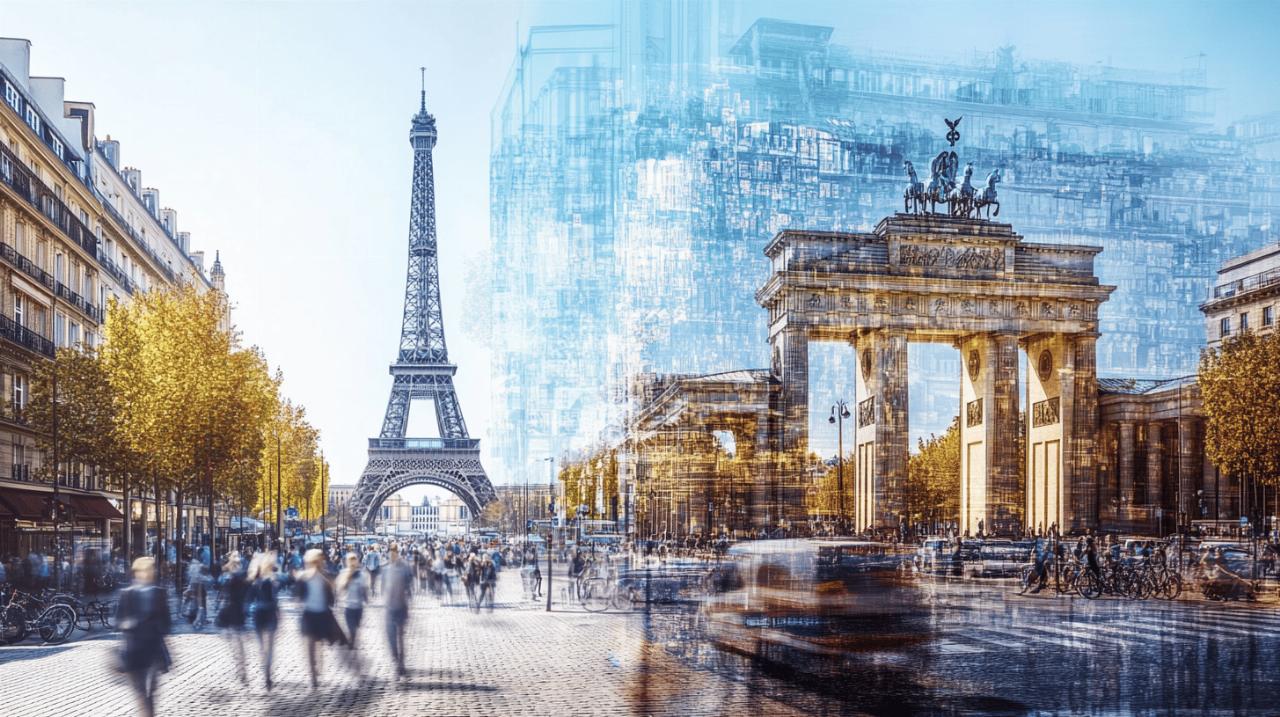

Parigi e Berlino: due capitali alla ricerca della modernità

Nel cuore del XIX secolo, Parigi e Berlino si trovarono al centro di una trasformazione epocale che avrebbe ridefinito non solo il loro aspetto fisico, ma anche la loro identità culturale e sociale. Queste due grandi capitali europee, con storie e tradizioni profondamente diverse, intrapresero percorsi paralleli verso la modernizzazione urbana, spinte dalla necessità di rispondere alle sfide poste dalla rivoluzione industriale, dalla crescita demografica e dalle nuove esigenze della società borghese in ascesa.

La trasformazione urbana come simbolo di potere nazionale

Le trasformazioni urbanistiche di Parigi e Berlino non furono semplici interventi edilizi, ma autentiche manifestazioni di potere nazionale. Nel caso di Parigi, Napoleone III volle esplicitamente fare della capitale francese la città più moderna e grandiosa d'Europa, superando Londra che lo aveva impressionato durante il suo esilio. La sua visione andava oltre il semplice miglioramento delle condizioni abitative e della circolazione: era un progetto politico che mirava a celebrare la grandezza della Francia e la stabilità del Secondo Impero (1852-1870).

La competizione tra Francia e Prussia nel XIX secolo

Sullo sfondo di queste trasformazioni urbane si stagliava la crescente rivalità tra Francia e Prussia, destinata a sfociare nella guerra franco-prussiana del 1870. Mentre Parigi si rinnovava sotto la guida di Napoleone III e del prefetto Haussmann, Berlino si preparava a diventare la capitale di un impero tedesco unificato. La competizione non era solo militare o economica, ma anche culturale e urbanistica, con entrambe le potenze che cercavano di affermare la propria modernità attraverso lo sviluppo delle rispettive capitali.

La rivoluzione haussmanniana e il nuovo volto di Parigi

Prima dell'intervento di Haussmann, Parigi conservava ancora gran parte della sua struttura medievale, con strade strette, tortuose e malsane. Nonostante i tentativi di modernizzazione avviati durante la Rivoluzione Francese e sotto Napoleone I, la città rimaneva inadeguata alle esigenze di una popolazione in rapida crescita, che era passata da 546.000 abitanti nel 1800 a ben 1,3 milioni nel 1848. Fu Napoleone III a concepire un piano radicale di rinnovamento, nominando Georges-Eugène Haussmann prefetto della Senna nel 1853 per realizzare la sua visione.

I grandi boulevard e la riorganizzazione sociale della capitale francese

Il sistema concepito da Haussmann prevedeva espropri su vasta scala, demolizioni di interi quartieri e la costruzione di ampi viali rettilinei, i celebri boulevards, che avrebbero trasformato radicalmente il tessuto urbano parigino. Tra il 1852 e il 1870, oltre 20.000 case furono demolite per fare spazio a nuove costruzioni, mentre più di 40.000 edifici vennero realizzati secondo rigidi criteri di regolamentazione estetica. Grandi assi viari come il boulevard de Sébastopol e il boulevard Saint-Michel ridisegnarono la mappa della città, migliorando la circolazione e facilitando il controllo dell'ordine pubblico – un aspetto non secondario per un regime che aveva ancora vivo il ricordo delle barricate del 1848.

Le conseguenze demografiche e culturali della ristrutturazione urbana

La ristrutturazione haussmanniana ebbe profonde conseguenze sociali, portando a una netta divisione tra la Parigi occidentale, dominata dalla borghesia e dall'aristocrazia, e quella orientale, prevalentemente operaia. L'aumento dei prezzi degli affitti nelle zone centrali costrinse molte famiglie a basso reddito a trasferirsi verso la periferia, alterando la composizione sociale dei quartieri. Nel 1860, Parigi incorporò formalmente i sobborghi limitrofi, passando da 12 a 20 arrondissement e ampliando considerevolmente i propri confini amministrativi. Nonostante le critiche per la monotonia architettonica, la speculazione edilizia e i costi esorbitanti (che generarono un debito pubblico di 1,5 miliardi di franchi), la trasformazione di Parigi rappresentò un modello di modernizzazione urbana che avrebbe influenzato capitali di tutto il mondo.

La ferrovia come motore di cambiamento tra passato e futuro

Parallelamente alla ristrutturazione urbanistica, un'altra forza stava rivoluzionando il volto e la vita delle grandi città europee: la ferrovia. Se i boulevards ridisegnarono lo spazio interno delle capitali, le linee ferroviarie trasformarono le relazioni tra città e territorio, creando nuove geografie economiche e sociali. Tanto a Parigi quanto a Berlino, la pianificazione urbanistica dovette confrontarsi con questa nuova realtà, integrando le stazioni ferroviarie nel tessuto urbano e ripensando i sistemi di circolazione.

La rete ferroviaria e il suo impatto sulla mobilità urbana ed extraurbana

A Berlino, lo sviluppo della rete ferroviaria urbana (S-Bahn) divenne un elemento centrale della modernizzazione cittadina, compensando in parte le carenze del piano regolatore di Hobrecht del 1862, più attento alla crescita quantitativa che a una visione urbanistica innovativa. Parigi, d'altro canto, vide i lavori di Haussmann dedicare particolare attenzione all'accessibilità delle stazioni ferroviarie, con viali appositamente progettati per collegare questi nuovi hub al centro città. In entrambe le capitali, la ferrovia non solo trasformò le possibilità di spostamento dei cittadini, ma ridefinì anche i rapporti con il territorio nazionale, accorciando distanze e tempi di percorrenza.

Stazioni come nuove porte della città: architettura e significato simbolico

Le stazioni ferroviarie divennero i nuovi monumenti della modernità, autentiche cattedrali del progresso tecnologico. La loro architettura spesso monumentale rifletteva l'importanza simbolica di questi edifici, che funzionavano come porte d'accesso alla città e vetrine del prestigio nazionale. Napoleone III e Haussmann compresero l'importanza di integrare queste strutture nel disegno complessivo della nuova Parigi, circondandole di piazze e viali che ne esaltassero la monumentalità. Oltre alla loro funzione pratica, le stazioni rappresentavano fisicamente l'ingresso nella modernità, luoghi dove il passato e il futuro si incontravano quotidianamente.

Destini incrociati: l'influenza reciproca tra le due capitali europee

Nonostante la rivalità politica tra Francia e Prussia, Parigi e Berlino svilupparono un rapporto di influenza reciproca durante il processo di modernizzazione. Le soluzioni urbanistiche adottate in una città venivano osservate, studiate e talvolta adattate nell'altra, creando un dialogo implicito tra le due capitali. Mentre Parigi procedeva con il radicale intervento haussmanniano, Berlino seguiva un percorso più graduale ma non meno significativo, passando da 190.000 abitanti nel 1800 a 421.000 nel 1852, fino a diventare il centro dell'Impero tedesco.

Scambi culturali e rivalità tra Parigi e Berlino durante la modernizzazione

Gli scambi culturali tra le due città furono intensi, con architetti, urbanisti e amministratori che viaggiavano da una capitale all'altra per osservare e apprendere. La creazione di spazi verdi pubblici, come il Bois de Boulogne e il Bois de Vincennes a Parigi, rifletteva una sensibilità verso la qualità della vita urbana che si riscontrava anche negli interventi berlinesi, sebbene con modalità diverse. Allo stesso tempo, la competizione stimolava entrambe le città a superarsi nelle opere pubbliche, nei sistemi infrastrutturali e nell'architettura monumentale.

L'eredità di Haussmann e della ferrovia nella definizione delle identità urbane contemporanee

L'eredità di questi interventi ottocenteschi è ancora profondamente visibile nelle identità urbane contemporanee di Parigi e Berlino. Lo stile haussmanniano, con le sue facciate omogenee e allineate, definisce tuttora l'immagine della capitale francese, mentre la rete ferroviaria berlinese continua a rappresentare un elemento distintivo della mobilità cittadina. Dopo decenni di rifiuto del modello urbanistico ottocentesco, negli anni '70 del Novecento si assistette a una riscoperta del valore della strada multifunzionale e dell'omogeneità architettonica, con un nuovo apprezzamento per la visione urbanistica di Haussmann. Oggi, entrambe le città continuano a confrontarsi con questa eredità, cercando di conciliare la conservazione del patrimonio storico con le esigenze di metropoli moderne in continua evoluzione.

Il modello urbano ottocentesco: tra igiene pubblica e controllo sociale

Il XIX secolo rappresenta un punto di svolta decisivo per le grandi capitali europee, che affrontano sfide senza precedenti a causa della crescita demografica esplosiva. Parigi passa da 546.000 abitanti nel 1800 a ben 1,3 milioni nel 1848, mentre Berlino vede la sua popolazione più che raddoppiare, da 190.000 a 421.000 abitanti nella prima metà del secolo. Le strutture urbane medievali, con strade strette e tortuose, non sono più adeguate a ospitare questi numeri crescenti e diventano pericolose fucine di malattie e tensioni sociali.

Le trasformazioni urbanistiche che investono Parigi e Berlino nell'Ottocento non sono semplici ammodernamenti estetici, ma rispondono a necessità concrete di migliorare le condizioni igieniche, facilitare la circolazione e garantire un più efficace controllo sociale. Queste metropoli emergenti devono confrontarsi con il lascito della Rivoluzione industriale e della Rivoluzione francese, eventi che hanno ridefinito completamente l'ordine sociale e le esigenze urbane.

Lo sventramento urbano come risposta alle epidemie e alle rivolte popolari

Gli interventi urbanistici più radicali si manifestano a Parigi durante il Secondo Impero (1852-1870), quando Napoleone III affida al prefetto Georges-Eugène Haussmann l'incarico di modernizzare la capitale. La Parigi pre-haussmanniana conservava ancora una struttura medievale, con condizioni igieniche precarie che favorivano la diffusione di epidemie come il colera, che colpì duramente la città nel 1832 e nel 1849. Ma dietro la retorica dell'igiene pubblica si celava anche un'altra motivazione: rendere la città meno vulnerabile alle insurrezioni popolari.

I grandi boulevards progettati da Haussmann non servivano solo a migliorare la circolazione dell'aria e delle persone, ma anche a permettere rapidi spostamenti delle truppe e a prevenire la costruzione di barricate, strumento classico delle rivolte parigine. Lo sventramento dei quartieri centrali più densamente popolati eliminava il dedalo di strade strette dove le insurrezioni potevano facilmente organizzarsi e difendersi. Questa strategia di controllo sociale attraverso l'urbanistica non era esclusiva di Parigi: anche il Piano Hobrecht per Berlino del 1862, sebbene meno ambizioso, rispondeva a simili preoccupazioni di ordine pubblico, concentrandosi su aspetti di sicurezza e infrastrutture piuttosto che proporre una visione urbanistica realmente innovativa.

Speculazione edilizia e segregazione sociale: il costo umano della modernità

La modernizzazione urbana di Parigi comportò la demolizione di oltre 20.000 case nei quartieri popolari e la costruzione di più di 40.000 nuovi edifici. Questi massicci interventi generarono una significativa speculazione edilizia e un drammatico aumento dei prezzi degli affitti. Le famiglie meno abbienti, che abitavano nel centro città, furono costrette a trasferirsi verso le periferie, creando una marcata divisione sociale tra la Parigi occidentale, destinata ai ceti più agiati, e quella orientale, dove si concentrava la popolazione operaia.

Il sistema di finanziamento scelto da Haussmann, basato su prestiti garantiti dallo Stato, portò a un debito pubblico colossale che raggiunse 1,5 miliardi di franchi nel 1870, anno in cui il prefetto venne rinviato a giudizio. La regolamentazione architettonica imposta dal piano haussmanniano, con facciate omogenee e allineate, creò un'estetica urbana distintiva ma fu accusata di monotonia e di favorire gli interessi degli speculatori edilizi.

Anche a Berlino, il Piano Hobrecht si concentrò principalmente sulla crescita quantitativa dei quartieri esterni, senza affrontare le problematiche sociali. La mancanza di una visione urbanistica innovativa portò al sovraffollamento e alla speculazione edilizia incontrollata. Diversamente da Parigi, dove la riorganizzazione urbana seguiva un disegno complessivo, Berlino vide uno sviluppo più disorganico, con Karl Friedrich Schinkel che si concentrò sul riassetto monumentale del centro senza affrontare adeguatamente l'ampliamento urbano necessario per accogliere la popolazione in crescita.